近日,一段“深圳女童遭父母暴打”的视频在网上流传,视频中一名小女孩遭到父母抽耳光、拿扫帚抽打、拉拽头发,甚至用脚蹬。视频发布后引起社会舆情广泛关注,深圳市公安局在调查取证后作出:虐童父母被刑拘,视频提供和发布者被行政处罚。(据了解,视频中的女孩家住深圳宝安区,在家中遭到亲生父母殴打虐待。据最早发布视频的网友称,该视频是从一个家庭监控app上下载的,账号密码是女童父亲刘某华的牌友提供。该牌友一次在无意间看到了视频里有虐童情况,在持续关注一个月后向该网友爆料。曝光视频的网友称,看到视频后他联系过刘某华,对方说“关你屁事”。)

A当事人及各方说明

1.邻居张超:他(小孩的父亲)还是挺勤快的,每天到点了就买菜回家烧饭给孩子吃。”徐超说,在家里主要是刘大华做饭,虽然陈文秀(小孩母亲)也做,但刘觉得妻子手艺不行。有次他们在打牌时,刘大华拿出手机给牌友们展示,自己在家中装了监控,通过一款手机APP就能实时看到家中的动态,观察孩子是否在安心学习。正是这个监控将刘大华夫妻殴打女孩的行为公布于众。公开视频的人叫“王华礼”,其认证微博的身份标记为某环保组织的工作人员。12月22日,“王华礼”将一段长约4分钟的视频发布于他自己的微信公众号,随后他配合警方进行了调查。

2.在一些邻居的眼里:刘大华为人热情,看到熟络的朋友在路边吃饭还会帮忙买单,从未见过他或陈秀文在公共场合打过孩子。但街坊何萍(化名)说,“公婆俩”去年就打过孩子,只是碍于邻里之间的面子没人敢说,“他儿子都说过,总是打我和妈妈”。开头暴打孩子的那位母亲,时常遭到丈夫的家暴,而后,她又从被伤害者转向了伤害者,用暴打孩子来泄愤。

3.西乡街道办事处披露:女童在街道专业心理辅导老师和社工陪护下,饮食睡眠正常,沟通交流状态良好。经过医院全面体检,女童身体各项指标正常,将继续上学。

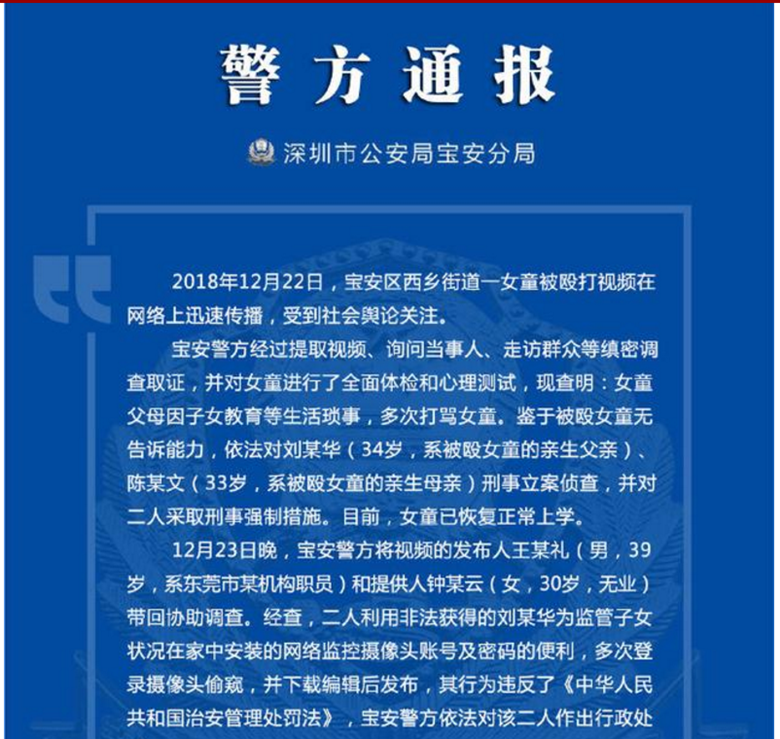

4.宝安警方:将视频的发布人王某礼(男,39岁,系东莞市某机构职员)和提供人钟某云(女,30岁,无业)带回协助调查。经查,二人利用非法获得的刘某华为监管子女状况在家中安装的网络监控摄像头账号及密码的便利,多次登录摄像头偷窥,并下载编辑后发布,其行为违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》,宝安警方依法对该二人作出行政处罚。

5.27日晚,深圳警方发布通报:女童父母被采取刑事强制措施,视频发布人王某和提供人钟某被行政处罚。

B-网友及专家评论集锦

寒潮来袭:国家能不能出台政策,让我们也能领养这些小孩,你们没人疼我疼爱他呵护他,给他一个美好的童年。

高兴火:家暴是可耻的,可世界上偏偏有人习惯用这样的方式发泄自己的情绪,孰不知,越是用这种方式发泄,你离人这一撇一捺,就越行越远了。

五金机电:不管我们如何指责,不管网友们如何气愤,网络传播有多广,那对不能称之为父母的男女,终究不会受到太严重的惩罚,甚至还有可能仅仅是口头教育。而这样的孩子,一年,能被我们看到的有几个呢?在网络沸腾过后,最后又能做什么呢?

爱在黎明黄昏后:可怜的女孩,看得我眼泪流不停,一想起这个女孩被打,好心疼,眼泪都想流出来,忘不了这个女孩被打的情景,作为人母,本是好好教育孩子,呵护孩子,不让孩子受到一点委屈,让孩子可以快乐,无忧无虑的成长!很想问这位母亲,怎么下得了这样的手,如果不爱女孩,当初就不要生出来,让女孩受这样的痛!(孩子,以后一定要好好的,坚强起来!)

风中独行:孩子要记住《国歌》到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声……举起正义的小拳头……

C-官方评论

人民日报评论:虐童事件再现,"幼有所育"的底线不容击穿

(网站:http://china.caixin.com/2017-11-23/101175285.html)

人民日报评虐童事件频发:心存侥幸 缺乏敬畏

(网站:http://www.klxcb.com/ldhd/20180910/571041.html)

新华社评幼儿园虐童事件:斩断伸向孩子的黑手

(网站 :http://news.sina.com.cn/o/2017-11-23/doc-ifypacti7526081.shtml)

光明日报:对待虐童事件不能止于愤怒和刑罚

(网站:http://www.jcrb.com/opinion/jrtt_45128/201811/t20181108_1924078.html)

D-小旗说

近段时间以来,“虐童事件”成为舆论关注的热词。无论是年初的“幼儿园虐童事件”,还是家庭虐童事件,都让小旗心痛,总是有一种无力感,特别是在家庭虐童方面。考生在备考中要结合相关事件比如“红黄蓝幼儿园虐童事件”“上海携程幼儿园虐童事件”等,做好问题的分析梳理和对策的整理,小旗认为:

1.从现实来看,由于孩子并不具有清晰的自我保护意识,以及对合理“惩戒”的辨别能力,加之虐待现象又多发生在家庭内部,多数虐待行为及其对应的伤害,都会隐藏于家庭之内,外人往往难以进行有效监督和干预。

2.从观念角度看,受一些落后观念影响,很多虐待乃至故意伤害行为,都是假“管教”之名而行之。“棒下出孝子”,家长们往往不会意识到自己的行为是否越过了正常的限度,而这一点也进一步模糊了虐待与适度惩戒的界限,外人也往往将之视为家事,难以作出及时的干预和阻止。 所以,要想真正提升社会对虐童行为的防范能力,强化社会对“虐待”现象的认知,提高对虐待现象的警惕,是非常重要的。

3.让法律有"牙齿"。对待孩子,任何施害行为都是不道德的,更涉嫌触犯刑法。从未成年人保护法到刑法修正案(九)扩大虐待主体范围,我国在立法上并不缺位。可是,再完备的法律,如果量刑不够、惩治无据、执法不严,也难以达到立法初衷。从这个意义上说,必须通过梳理和总结案例,在举证查证、快速反馈等方面探讨可行性措施并广而告之,拿出更权威的法律解释、更有效的执法示范。保护儿童的法律,只有真正"带有牙齿"并严惩不法行为,才能让定罪和处罚更具针对性、更有威慑力。

4.要让课堂有"阳光"。虐童事件舆情短期集中爆发,当务之急应该组织起来,让防虐待、防性侵等儿童课程进入托幼机构,给孩子、家长、老师都上一课,讲清楚如何对虐待性侵说不,如何发现和处理问题,以及触碰红线的严重后果。此外,也应加强投入,通过技防监控,确保监控探头全覆盖,实现园内无死角。据悉,北京市已经有所行动,正在迅速排查相关隐患。办学进入正轨、安全没有死角,才能还孩子们一片晴朗的天空,这既需要顶层设计,又离不开全社会的智慧众筹、行动众筹。

5.要让监管有"力量"。与发达国家的经验相比,我国托幼、学前教育无论办学还是监管都有不少"短板"。因为需求与供给矛盾突出,民办幼儿园和民办培训机构的数量迅猛增长,算商业机构还是教育机构,并不清晰。本来相对民办中小学来讲,"非法"开办的门槛就不高,同时既可以在教委注册,也可以在工商局注册,不仅存在多头管理的情况,而且存在几个公务员要管几百所公办幼儿园和几百幼托机构的现实。办学与管理、监管与保障之间的巨大缝隙,不能光靠给管理者打棒子压担子,还应该加力量派人手,提高治理水平,从根源上解决问题。

6.十九大报告明确宣示:要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。"许多需要的东西我们可以等待/但是孩子们不能等",孩子们是属于未来、属于明天的,但保护孩子需要从今天开始,吹散虐童阴影,守住"幼有所育"的底线,才能让"全体人民共建共享发展"的温暖目标得以实现。